「本を読んでも、しばらくすると内容を忘れてしまう……」

「読んだときは感動したのに、気づいたら記憶に残っていない……」

こんな経験はありませんか?

せっかく読書をするなら、その学びや感動をしっかりと自分のものにしたいですよね。

そこでおすすめなのが、「読書ノートをつけること」です。

読書ノートを活用すると、次のようなメリットがあります。

📒 読書ノートをつける3つのメリット

- 記憶の定着 📖

→ ただ読むだけよりも、書くことで内容が頭に残りやすくなる。 - 思考の整理 ✍️

→ 本から得た情報を自分の言葉で整理し、深く理解できる。 - 知識の活用 💡

→ 学んだことを仕事や生活に活かしやすくなる。

また、読書ノートをつけることで、読んだ本の内容を「自分の財産」として積み重ねていくことができます。

読書を単なるインプットで終わらせず、自分の考えを深めたり、新しいアイデアを生み出したりするツールとして活用できるのです。

「でも、どうやって書けばいいの?」と思うかもしれません。

大丈夫です!

これから、読書ノートの種類や書き方、継続するコツまで詳しく解説していきます。

あなたに合った読書ノートのスタイルを見つけて、読書体験をもっと豊かにしていきましょう!

読書ノートの主な種類と目的

読書ノートと一口に言っても、その目的やスタイルはさまざまです。

その中で、自分に合った方法を見つけることで、無理なく続けることができます。

ここでは、読書ノートの種類と、それぞれの目的について紹介します。

①知識のインプット用ノート 🧠

💡 目的:本から得た知識を記録し、理解を深めるため

こんな人におすすめ

✅ 専門書やビジネス書を読むことが多い

✅ 学んだことを整理し、後で振り返りたい

✅ 試験勉強やスキルアップのために読書をしている

書き方の例

📝 本のタイトル・著者名・読了日を記録

📝 重要なポイントや印象に残ったフレーズを書く

📝 知識を自分の言葉で要約する

📝 具体的な活用方法を考える(仕事や学習への応用)

活用例

📌 ビジネス書の読書ノートを作り、仕事の改善アイデアに活かす

📌 試験対策用に教科書や参考書の要点をまとめる

②感想のアウトプット用ノート ✍️

💡 目的:本の感想や考えたことを言語化し、思考を深めるため

こんな人におすすめ

✅ 小説やエッセイを読むことが多い

✅ 本を読んで感じたことを大切にしたい

✅ 自分の価値観を整理したい

書き方の例

📝 本を読んで感じたことを書く(共感・驚き・疑問など)

📝 登場人物やストーリーについての考察をする

📝 心に残った文章や言葉を記録する

📝 自分の人生と本の内容を結びつける

活用例

📌 読書ノートをブログやSNSで発信し、読書仲間と交流する

📌 過去の読書ノートを振り返り、自分の成長を実感する

③アクションプラン用ノート 🚀

💡 目的:読書を行動につなげ、実生活に活かすため

こんな人におすすめ

✅ 自己啓発書や実用書を読むことが多い

✅ 読んだ内容を実践し、生活を変えたい

✅ 学んだことを仕事や趣味に活かしたい

書き方の例

📝 学んだことを一言でまとめる

📝 実践したいアクションをリストアップ

📝 実践した結果や気づきを記録

活用例

📌 「健康に関する本」を読んで、運動習慣を記録するノートを作る

📌 「時間管理の本」を読んで、タスク管理の方法を改善す

📒 ノートの形式を選ぶポイント

読書ノートをつけるときに、手書きにするかデジタルにするか悩む人も多いでしょう。

それぞれのメリット・デメリットを比較して、自分に合った方法を選びましょう。

| 形式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 手書きノート | 書くことで記憶に残りやすい 直感的に図やイラストを描ける | 書くのに時間がかかる 検索性が低い |

| デジタルノート(アプリ) | 検索・整理が簡単 画像やリンクを貼れる どこでも書ける | 書くことが作業になりやすい 書き込む楽しさが少ない |

| ハイブリッド(手書き+デジタル) | 重要な部分は手書き、全体の管理はデジタル | 使い分けに慣れるまで手間がかかる |

📌 おすすめのデジタルツール

📑 Notion:カスタマイズ自由度が高く、読書記録の管理に最適

📑 Evernote:検索機能が優秀で、長期的な記録に向いている

📑 Scrapbox:リンクで関連情報をつなげられるので、知識の整理に便利

🗂️ まとめ

💡 読書ノートには 「知識のインプット」「感想のアウトプット」「アクションプラン」 など、目的に応じた種類がある

💡 目的に合わせて書き方を工夫すると、効果的に活用できる

💡 手書き・デジタルのどちらが合っているか試しながら、自分に最適な方法を見つけよう

読書ノートに書くべき基本の項目

読書ノートを書く目的が明確になったら、次は「何を、どう書けばいいのか?」が気になりますよね。

ここでは、読書ノートに書くべき基本的な項目と、シンプルで実践しやすいフォーマットを紹介します。

まず、最低限おさえておきたい項目は以下の7つです。

①書名・著者名・読了日 📝

「どの本について書いたのか」を記録する基本情報です。

後で見返したときに、本のタイトルや著者名がすぐに分かるようにしましょう。

書き方の例

書名:夢をかなえるゾウ

著者名:水野敬也

読了日:2025/4/5

②本の概要(簡単な要約)📖

本の内容を 「一言でまとめる」 のがポイントです。

その際はシンプルに要約すると、読後の理解がより深まります。

書き方の例

【概要】

・『夢をかなえるゾウ』は「成功したい、変わりたい」という人に対し、成功の秘訣をシンプルに解説した自己啓発小説。

・「成功に必要なことはシンプルだが、実行するのは難しい」という現実をユーモラスに描いている

③印象に残った箇所・引用 🌟

「これは大事!」と思った部分をメモしましょう。

ただし、丸写しではなく、なぜ印象に残ったのかも書くと、記憶に残りやすくなります。

書き方の例

【印象に残ったポイント】

・ガネーシャの「教え」の中でも「夢を語る」は印象的だった。

・夢を言葉にすることで、目標が明確になり、実現に向けて動き出せるからだ。

④感想(共感・驚き・疑問点など)💭

本を読んで感じたことを記録することで、自分の考えを深めることができます。

✅ 共感した点:「この考え方は納得できる!」

✅ 驚いた点:「このデータには衝撃を受けた!」

✅ 疑問に思った点:「でも、これは本当に正しいのか?」

感想を書くことで、本を「自分のもの」として吸収しやすくなります。

書き方の例

【感想】

・「成功するためには、知識を得るだけではなく、行動することが大切だ」というのが理解できた。

・この本を読んで終わりにするのではなく、実際に行動をしていきたい。

⑤自分の経験や考えとの関連づけ 🔗

「この本の内容と、自分の経験がどうつながるか?」を考えると、より深く理解できます。

書き方の例

【自分との共通点】

・主人公の家に帰ってからソファでダラダラしてしまうという悩みは、早く寝ないといけないという日にかぎって夜更かしをしてしまうという経験に似ている。

・主人公の「思い切ってソファを捨ててしまう」という行動は、やめたいことをやめるヒントになる。

⑥学んだこと(自分にとっての発見)💡

「この本から何を学んだのか?」を一文でまとめると、本のエッセンスが記憶に残りやすくなります。

書き方の例

【学び】

・人の意識はなかなか変わらない。だからこそ、行動するためにはそれをせざるを得ない環境を作ったり、行動を習慣にする必要がある

⑦行動に移したいこと(アクションプラン)🚀

本を読んだだけで終わらせず、実生活に活かすためのメモです。

小さな行動を決めることで、読書がより実践的なものになります。

書き方の例

【行動に移したいこと】

・寝る前に1日を振り返って、その日に感謝をする。

📒 読書ノートのシンプルなフォーマット例

いきなり細かく書こうとすると、続けるのが大変になってしまいます。

まずは、シンプルなフォーマットから始めるのがおすすめです。

📝 簡単な読書ノートの例(手書き or デジタル)

📖 書名:〇〇〇〇

✍️ 著者名:〇〇〇〇

📅 読了日:YYYY/MM/DD

【概要】

この本は〇〇について書かれていて、著者の主張は□□だった。

【印象に残ったポイント】

・「△△」という言葉が特に印象的だった。

・□□という考え方は、自分の〇〇の経験とつながる。

【感想】

・この本を読んで、〇〇について新しい視点を得た。

・△△の部分には共感したが、□□には疑問が残った。

【自分との共通点】

・この本の○○という考え方は、以前の△△の経験と似ている。

・この本の内容を使えば、□□という悩みが解決できるかも?

【学び】

・この本から「〇〇〇〇」を学んだ。

【行動に移したいこと】

✅ 明日から〇〇を実践する!

✅ 仕事で□□の方法を試してみる!

📌 読書ノートを続けるコツ

書き始めたいけど、続けられるか不安……

でも大丈夫。

ちょっとしたコツで続けるのが楽になります。

すべて書こうとしない!大事な部分だけ抜き出す

最初から細かく書こうとすると、読書ノートが負担になってしまいます。

「これは大事!」と思ったポイントだけ書くようにすると、無理なく続けられます。

読んだ直後に書く(時間を空けすぎない)

読んでから時間が経つと、内容を忘れやすくなります。

読後すぐに5分だけノートを書く習慣をつけると、継続しやすくなります。

フォーマットを固定して、書くハードルを下げる

毎回「どう書こう?」と悩むと、続けるのが大変になります。

自分なりのフォーマットを決めて、テンプレート化すると、手軽に記録できます。

🗂️ まとめ

💡 読書ノートには 「本の概要・印象に残ったポイント・感想・学び・行動」 を書くと効果的

💡 いきなり完璧を目指さず、シンプルなフォーマットから始める

💡 「大事なポイントだけ抜き出す」「読後すぐに書く」「フォーマットを固定する」 ことで、継続しやすくなる

記憶に残る読書ノートにするための工夫

読書ノートをつけることで、読んだ本の内容を整理し、記憶に残しやすくなります。

しかし、ただ書くだけでは、すぐに忘れてしまうことも……。

せっかくの読書を「記憶に定着させる読書」にするためには、ちょっとした工夫が必要です。

ここでは、記憶に残る読書ノートを作るための5つのポイントを紹介します!

①重要な箇所を具体的に書く

ただのメモではなく、「なぜ重要なのか?」まで考えると、記憶に残りやすくなります。

ポイントは、「なぜ?」を自分に問いかけること。

単なるメモではなく、自分の考えを加えることで、深く記憶に刻まれます。

🙅 NG例:ただの抜き書き

✅「成功するには習慣が大切だ」

✅「コンビニでお釣りを募金すると良い」

🙆 OK例:理由や自分の視点を加える

✅「成功するには習慣が大切だ。なぜなら、一時的な努力ではなく、継続が力になるから。自分も〇〇の習慣を続けてみよう!」

✅「コンビニでお釣りを募金すると良い。なぜなら人を幸せにする気持ちを味わえるから。人を幸せにすることの気持ちを体験することで、人のためになることをしようという意欲が湧いてくる」

②自分の言葉で要約する

本の内容を自分の言葉で説明できるようになると、理解が深まります。

本を読んだあと、「この本を一言で説明すると?」と考えたり、家族や友人に話すつもりで、シンプルにまとめると良いです。

自分の言葉で書けば、情報が「自分の知識」として定着しやすくなる効果があります。

🙅 NG例:そのまま書く

✅「習慣化には21日間かかる」

✅「靴をみがくと良い」

🙆 OK例:自分の言葉で要約

✅「習慣を身につけるには、最初の3週間が勝負。21日続けると自然にできるようになる!」

✅「靴を磨く習慣を持つ。まずは小さなことを丁寧に行う習慣が、やがて大きな成功につながるから」

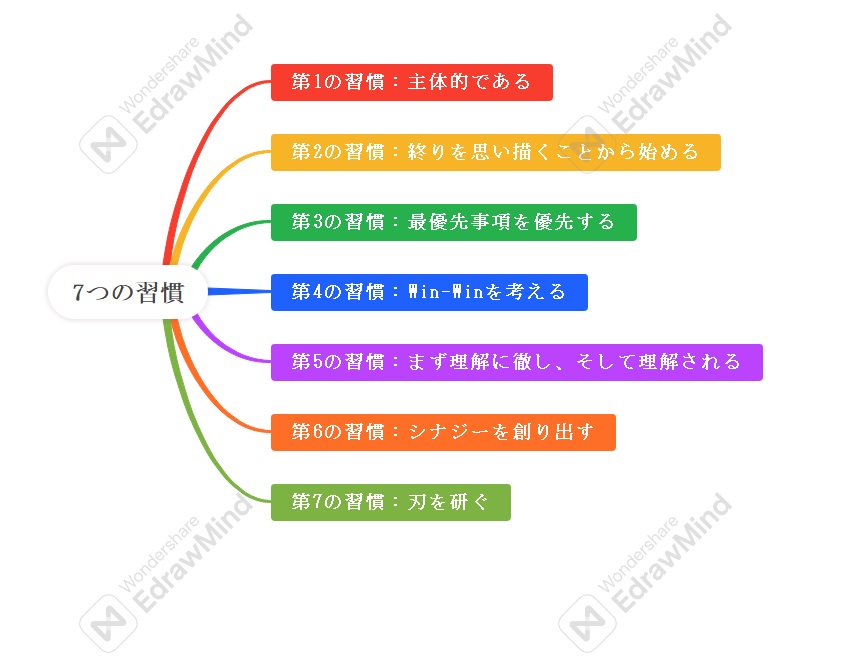

③図やイラスト、マインドマップを活用する

文章だけでなく、ビジュアル要素を使うと、記憶に残りやすくなります。

書くときは手書きでもデジタルでもOK!

特に、マインドマップを作ると、内容の関連性が視覚的に整理され、理解しやすくなります。

📌 活用法

✅ マインドマップを描く(本の内容を関連づけて整理)

✅ イラストを描く(キーワードを簡単な絵にしてみる)

✅ 図表を使う(比較やポイントを図で表す)

💡 マインドマップの例

ソフトウェアはEdrawMindを使用しています(無料版でも十分に使えます)

④読書体験と自分の経験を結びつける

本の内容を「自分ごと」として考えると、深く記憶に残ります。

✅ 本の内容と似た経験を思い出す

✅「もし自分なら?」と想像する

書く際は、自分の経験と照らし合わせることで、内容が強く印象に残ります。

🙅 NG例(ただのまとめ)

✅「良いリーダーは、部下の意見をよく聞く」

✅「変わりたいのに変われないのは行動が伴っていないから」

🙆 OK例(自分の経験と結びつける)

✅「以前、チームの意見を聞かずに進めて失敗したことがあった。この本の内容を活かして、次は意見をしっかり聞こう!」

✅「読書を習慣づけようとしてもついYouTubeやSNSを見てしまうことがあった。読書を習慣づけるために寝室にはスマホは持ち込まず、本を寝室で読もう」

⑤定期的に読み返す&追記する

「読書ノートを書いて終わり」では、せっかくの記録も活かせません。

✅ 1週間後に振り返る:「この本の内容、覚えているかな?」

✅ 1か月後にチェック:「学んだことを実践できているか?」

✅ 気になったときに再読:「この知識、今こそ活かせるかも!」

読書ノートを見返して、新しい視点を加えると記録がより活かせます。

📝 読書ノートへの追記

✍️ 例:「1か月後の追記」この本を読んで〇〇を実践してみた。結果は△△だった!

このように、ノートを「成長の記録」として活用すると、より価値のある読書ノートになります。

🗂️ まとめ

💡 記憶に残る読書ノートにするには、「なぜ重要なのか?」を考えることが大切

💡 自分の言葉で要約し、図やマインドマップを活用すると理解が深まる

💡 読書体験を自分の経験と結びつけると、印象に残りやすい

💡 定期的にノートを見返し、学びを実生活に活かすことが重要

読書ノートは「記録するだけ」ではなく、「自分の成長につなげるツール」として活用してみてください!

読書ノートを継続するためのコツ

読書ノートは継続することで、その価値がどんどん高まります。

しかし、「最初は頑張って書いていたけど、続かなくなってしまった……」という経験がある人も多いのではないでしょうか?

そこで、読書ノートを無理なく継続するための4つのコツを紹介します!

①完璧を目指さず、気軽に始める

「しっかり書かないと意味がない」と思うと、読書ノートをつけるハードルが上がってしまいます。

ポイントは、最初は「簡単なメモ」から始めること!

📌 続けやすい方法の例

✅ 1冊につき3行だけ書く:「この本の学び」「印象に残ったこと」「実践したいこと」だけでもOK

✅ キーワードを箇条書きにする:長文を書かなくても、ポイントだけメモすれば十分

✅ 気分が乗らないときは無理に書かない:「毎回しっかり書く」と決めすぎないことが大切

「読書ノートはゆるくてOK!」と思えば、気軽に続けられます。

②自分に合ったノートの形式や書き方を見つける

読書ノートには決まった書き方はありません。

「自分が楽しく書ける方法」を見つけることが大切です。

📝 手書き派 vs デジタル派、どっちが向いてる?

| 形式 | こんな人におすすめ |

|---|---|

| 手書きノート | 書くことで記憶に残りやすい 直感的にメモを取りたい |

| デジタルノート(アプリ) | 検索・整理が簡単 スマホやPCで手軽に書きたい |

| ハイブリッド(手書き+デジタル) | 重要な部分は手書き、全体の管理はデジタルで行いたい |

📱 おすすめのデジタルツール

📑 Notion:カスタマイズ自由度が高く、読書記録の管理に最適

📑 Evernote:検索機能が優秀で、長期的な記録に向いている

📑 Scrapbox:リンクで関連情報をつなげられるので、知識の整理に便利

📒 手書きノートも楽しい

📔 好きなペンやノートを使う

🖍️ カラーペンでデコる

📄 オリジナルのテンプレートを作る

ノートのデザインやツールにもこだわると、書くのが楽しくなります!

いろいろなワクワクする工夫を取り入れてみましょう。

③読書ノートを書く時間を習慣化する

「忙しくて時間がない……」という人は、読書ノートを書く時間を「習慣」にしてしまうのがおすすめです。

📌 習慣化のコツ

✅ 読後すぐに5分だけ書く:「長く書かなくてもOK。とにかくメモ!」

✅ 寝る前の習慣にする:「1日の終わりに、読んだ本の感想をひと言だけ記録」

✅ 週1回まとめて書く:「日々のメモを、週末にじっくり整理」

「書く時間を決める」と、無理なく習慣にでききます!

④読書仲間と情報を共有する

一人で続けるのが難しい場合は、読書ノートを誰かと共有すると、モチベーションが上がります!

📌 読書仲間とつながる方法

✅ ブログやSNSでシェアする(X(旧Twitter)、Instagram、note など)

✅ 読書会に参加する(リアル or オンライン)

✅ 本好きの友人と読書ノートを見せ合う(お互いの感想を共有すると楽しい!)

📌 SNS活用の例

✅ X(旧Twitter):「#読書ノート」などのハッシュタグを使ってシェア

✅ Instagram:読書ノートの写真を投稿

✅ ブログやnote:読書ノートを記事にする

誰かとシェアすることで、「ちゃんと書こう!」という気持ちが生まれ、継続しやすくなります。

🗂️ まとめ

💡 完璧を目指さず、まずは「簡単なメモ」から始める

💡自分に合ったノートの形式(手書き・デジタル)を選ぶ

💡読書ノートを書く時間を決めて、習慣化する

💡SNSや読書会でシェアすると、モチベーションがアップ!

「読書ノートは楽しく続けることが大切!」

気軽に始めて、あなたなりのスタイルを見つけてみてください😊

読書ノートの活用事例

読書ノートを続けることで、知識の定着や思考の整理に役立ちますが、それだけではありません。

仕事や学習、日常生活にも活かすことができるのです!

ここでは、実際に読書ノートを活用した3つの事例を紹介します。

①仕事や学習に活かす

読書ノートを活用すれば、ビジネス書や専門書の学びを仕事や勉強に役立てることができます。

- 仕事で活用:具体的に学びをまとめて、仕事で実践的に活用する

- 勉強用ノートとして活用:試験対策として、参考書の要点を読書ノートにまとめる

- 仕事のアイデア集として活用:読んだビジネス書のノートを仕事のヒントにする

💡 具体的な活用例:ビジネス書の学びをプレゼンに活かす

📖 読んだ本:『伝え方が9割』(佐々木圭一)

✅ ノートの活用:「伝え方のテクニックをリスト化」

✅ 実践:「プレゼンの準備時にノートを見返し、説得力のある話し方を意識」

✅ 結果:「相手の反応が良くなり、会議の場で自信を持てるようになった!」

- 仕事に活かせるスキルを本から学び、読書ノートで実践できる形に整理する

- プレゼンや会議、メールの書き方など、具体的な場面で活用する

②創作活動やブログに活かす

読書ノートは、創作活動やブログ執筆にも役立ちます。

- ブログのネタになった:読んで学んだことをブログで共有

- 小説や漫画のネタ作り:物語のアイデアとして、読書ノートを活用

- YouTubeやポッドキャストの台本として:読書ノートをもとに動画や音声コンテンツを作る

💡 具体的な活用例:読書ノートがブログのネタになった

📖 読んだ本:『アウトプット大全』(樺沢紫苑)

✅ ノートの活用:「本の要点をまとめ、自分の考えを追加」

✅ 実践:「ノートをもとに、ブログ記事を執筆」

✅ 結果:「読書の感想を発信することで、共感してくれる読者が増えた!」

- 本の要点+自分の考えをノートに書くことで、ブログ記事の下書きとして使える

- 読書ノートをSNSでシェアすると、読書仲間とつながれる

③考え方や価値観に影響を受ける

読書ノートをつけることで、自分の価値観や人生観に影響を与える本と出会えることもあります。

- 学びが人生を変えるきっかけに:「ノートを活用することで学びを最大限に活用できるれば人生も変わる!」

- 日々のモチベーションアップ:「自己啓発書のノートを見返し、やる気を高める」

- 人生の選択に影響を与える:「読書ノートが転職やキャリアの決断のきっかけになる」

💡 具体的な活用例:一冊の本が人生の転機になった

📖 読んだ本:『7つの習慣』(スティーブン・R・コヴィー)

✅ ノートの活用:「特に印象に残った習慣を抜き出し、自分の行動と比較」

✅ 実践:「日々の習慣を見直し、計画的に行動するようになった」

✅ 結果:「仕事の進め方やプライベートの時間の使い方が改善し、充実度が増した!」

- 「この本から何を学んだか?」をノートに書くと、価値観を整理できる!

- 過去の読書ノートを振り返ると、自分の考えの変化に気づける!

🗂️ まとめ

読書ノートは「記録するだけ」ではなく、活用することで価値が高まります!

💡 仕事や学習に活かせる(スキルを実践、試験勉強の整理など)

💡 創作活動や発信に活用できる(ブログのネタ、YouTubeの台本など)

💡 価値観や人生に影響を与えることもある(人生の転機になった本を振り返る)

あなたも、読書ノートを「自分だけの知識の宝庫」にして、日常生活に活かしてみませんか?😊

まとめ

本を読むことは、それだけでも素晴らしい体験ですが、読書ノートをつけることで「学びを深め、記憶に残し、実生活に活かす」ことができます。

✅ 記憶の定着:書くことで本の内容が頭に残りやすくなる

✅ 思考の整理:自分の考えを言語化し、理解を深められる

✅ 知識の活用:学んだことを仕事や日常生活に役立てられる

📌 読書ノートを続けるためのポイント

✅ 完璧を目指さず、気軽に書く!(1冊3行でもOK)

✅ 自分に合った書き方を見つける!(手書き・デジタルどちらでもOK)

✅ 読後すぐに書く習慣をつける!(5分でメモするだけでも十分)

✅ 本好きの仲間と情報を共有する!(SNSやブログで発信)

✅ 定期的に振り返り、実生活に活かす!(新しい気づきもがあるかも)

読書ノートは、ただの記録ではなく、あなたの知識や経験を蓄積する「財産」になります。

📖 あなたはどんな読書ノートを作りたいですか?

📖 読書ノートを通じて、どんなことを得たいですか?

「読書ノートをつけてみたい!」と思った今が、始めるのに最適なタイミングです✨

まずは、気軽に1冊分のノートを書いてみましょう!

そして、あなたなりの読書ノートスタイルを見つけて、読書をもっと楽しく、もっと深いものにしていきましょう✨

🌟 さいごに

💡 あなたは読書ノートをつけていますか?

💡 どんな形で記録をしていますか?(手書き?デジタル?)

💡 これから読書ノートを始めるなら、どんな方法を試したいですか?

ぜひコメントやSNSでシェアして、読書仲間と交流してみてね📚✨

最後までお読みいただき、ありがとうございました!😊

コメント